16岁少女被网友投票而死的背后,是对“自我选择”的逃避(组图)

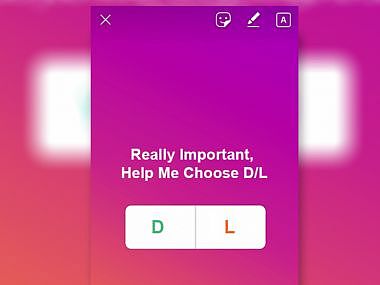

近日,马来西亚一位16岁女孩自杀身亡,令人错愕的是,她生前在instagram上发起投票“Really Important, HELP ME CHOOSE~D or L”——“非常重要,帮我选择,死或者生”。

结果是,69%的网友选择了死亡的选项。于是,在发出这条死亡投票的5小时后,这位女孩从大楼里一跃而下。

这件事当然立即成为网络热点,无数媒体开始转载,评述的角度多少有些陈词滥调,诸如:“雪崩时没有一片雪花是无辜的”、“乌合之众”、“平庸之恶”、“网络暴力”。以上的评述,留下的是一个疑问:为什么那些围观者选择 “死去”,而不是选 “活着”?

但是,这个问题似乎并不得要领。在这个事件背后,有更值得探讨的问题。

01

向他人寻求帮助

一种对“自我选择”的逃避

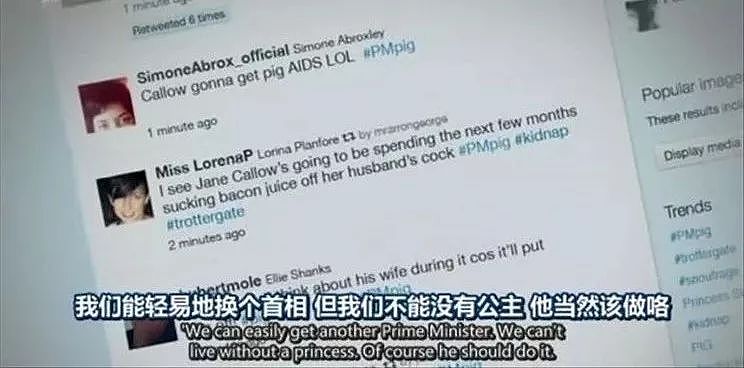

《黑镜》的第一季第1集有一个令人震撼的开场,为这个系列定下了严肃而绝望的基调。

广受公众欢迎的英国公主Susannah被绑架,绑匪的要求居然是首相必须在当天下午四点和一头猪做爱,并现场直播给全世界,否则公主就将被杀害。

这一看似奇葩的闹剧,隐藏着对互联网的批判:大众在互联网上总是不负责任,网民总能干出最恶毒的事情。因为,他们可以隐藏在众人之后。

网民纷纷在社交网络上发表“意见”

这当然有道理,但是然后呢?我真正想问的,也是在这里最应当问的是:为何一个人会去网上让他人为自己的生死做决定?

这听起来似乎有点耸人听闻,但换一种说法就顺耳得多:“你得多听听别人的建议”。

我们都听过这样的话。在这个时代里,让别人参与你的生活决定,已经是再日常不过的事。

国内知名的体育论坛“虎扑”上,多的是请求他人帮自己做决定的,该买哪个车?该选哪份工作?该不该谈恋爱,以至于最多的一种,该不该分手。

这当然是个极好的生活策略,如果分手的决定最后被证明是错误的,一个人就可以用“这不是我的决定,而是别人替我决定的”作为开脱。同样,那个自杀的女孩,就完全可以在心里想:你看,不仅仅是我觉得应该自杀,绝大多数人都这样想,即便自杀是错的,也是他们的错误,而不仅仅是我的错误。

同样的逻辑经常出现,我们在描述自己过去生活的时候,将其描述为是“其他人决定的”,我们的父母,社会,传统,甚至某种抽象的“主义”。因此对于一个不利的结果,甚至是我们自己动机的问题,都不必怪罪我自己了。

信任专家、统计学、理论、公投、评测、排行榜、他人意见……这简直在这个时代再平常不过,这样看这个女孩的行为,《黑镜》中讽刺的事件,又有什么特殊呢?

读到这里,读出来我的反讽了吧,一个逝者固然可怜,在网上不负责任的打下“D”的人固然可恨,但更要紧的,是去思考人们逃避“自我选择”的缘由,这是一种更大的可怜。

02

“让他人决定生死”背后的恐惧

在虎扑问及“是否该分手”,回答被众人总结为两句话,“舔狗舔到最后一无所有”以及“这个不分你留着过年”,人们热情的劝分不劝合。我写出这两句话完全不是为了好笑,而是要看到人们在这两句背后巨大的恐惧和悲观,一种对亲密关系无法美好的悲观。

这与那个马来西亚女孩儿得到的答案是类似的,人们选择“D”,在他们完全不知背景缘由的情况下,我当然不会认为所有选择者都是本着完全的恶作剧,这个生或死的问题也是对他们自己的拷问,回答“死”的人,大概也认为他们自己的生活难以为继。

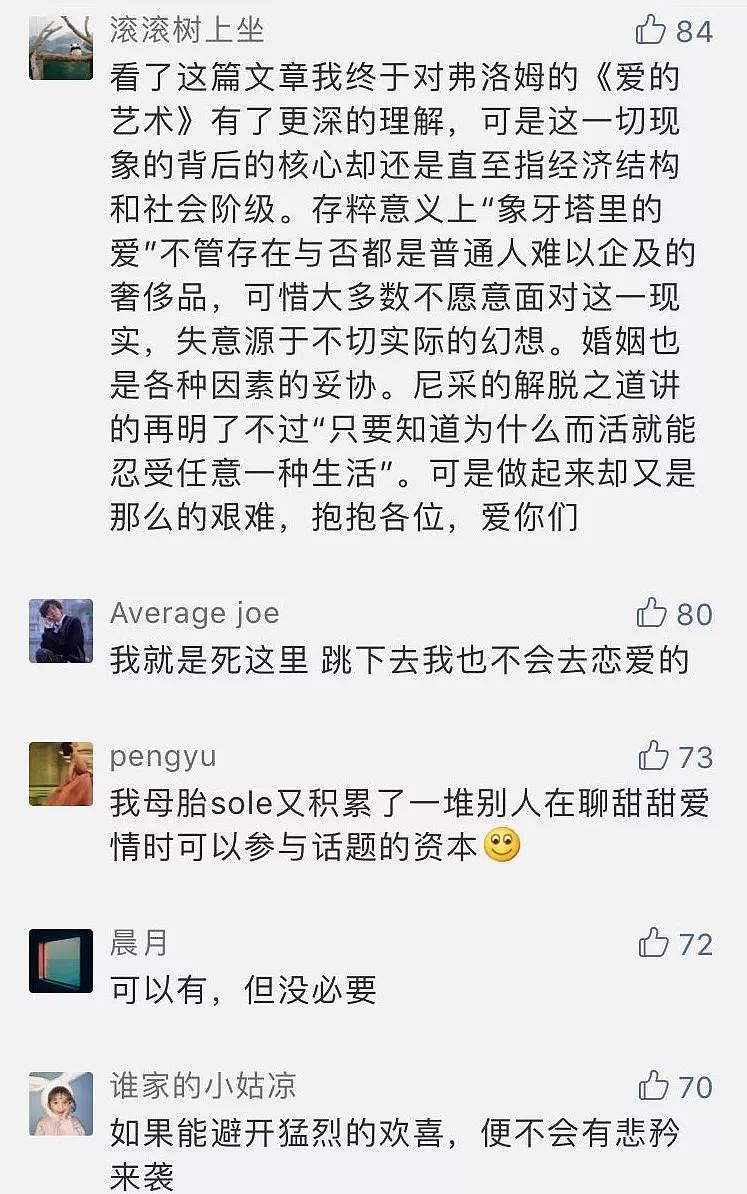

认为生活没有意义,认为亲密关系不可能美好,谁说不是这个时代最共通的理解呢?曾在一篇文章的评论区,读者们变着花样的证明着为什么他们一定要放弃亲密关系,我想也是这种理解的典型反应。

文章里的部分留言,充满着对亲密关系的悲观

请注意,这样的悲观,与我们竟然将自己的人生决定托付他人,其实拥有完全共通的内核——恐惧。

因为恐惧,我们必须看到他人同样意识到这种恐惧,进而令我们感到宽慰;同样的,看到他人同样秉持这个悲观念头,反而会加剧我们的恐惧和绝望。

进而导致的结果是,谁愿意为必然的悲惨来承担呢?不如把这个坏结果托付给他人,给众人,给社会,给统计学,给某个悲观的理论,说到底,我的坏生活到底和我无关。其实这样的道理,在法兰克福学派与存在主义那里,早已反反复复的讲过,这都是四五十年前的理论,不过看起来对这个社会没有起多大用处,我想是时候换个角度讲这个问题了。

我想说的是,不要轻信“软弱”或“放弃”等词汇,他们只会让人加速坠落。

03

幸福各有不同,而不幸总是相近

托尔斯泰在名著《安娜 • 卡列尼娜》的开篇写着“幸福的家庭总是相似的,而不幸的家庭各有各的不幸”。

但想想,今日人们的悲观和不幸,是“各不相同”还是“大致一样”,大家凭借常识就可判断。现代人挂在嘴边的「不幸」,往往不外乎是因为所谓物质牵绊——所谓原生家庭、所谓遇人不淑、所谓生活无趣。

进一步想想,互联网令人相同,还是令人各异其趣?

所以,我今天恐怕唱托尔斯泰的反调:“不幸的人总是相似,而幸福的人却各有不同”。说得再具体一些,那么是——“不幸的人觉得自己与他人类似,而幸福的人却看到自己的特别”。

我们大概都遇到过想要坚持感情的人,甚至旁人也劝他不住,大概他认为这次感情非常特别,另一半也拥有着难得的美好品质,其他人难以理解;但当一个人想要放弃时,他会觉得自己不过是又一次遇人不淑,而他的对象,也充斥着网络上所有人描述的那些恶习和必然的问题。

对自己也是一样,我们大可夸夸其谈着“人类不过是xxx”,“xxx不值得”,“xxx底色悲凉”,并认为自己和与他人不过是宇宙一例无关痛痒的尘埃,并在这样的想象中求得一丝安慰,并助长自己恐惧的不断扩大。

这成为一个新时代的问题,我们以总体的方式研究和言说人类太多了,科学的,哲学的,心灵鸡汤的。

但是说说自己呢?我有个朋友在一家挺新潮的互联网公司任职,他总是在一个规模很小的微信群里分享他们公司新入职员工自我介绍的PPT,将几十份看上去五颜六色的PPT放在一起阅读,给人带来巨大的荒谬——

千篇一律的说辞,极其高频出现的网络流行语,乏善可陈的兴趣罗列,其中包含着完全一致的“叙事”,比如:“我是个充满矛盾的多面手”,令人心寒。但我说这话时,读的人当然也该心寒,扪心自问,若让你做个自我介绍,你又能如何说说你自己呢?

我想就是无数这样的人,无数这样相似的人,在网上向他人询问着自己的生活抉择,并简单地为他人的生活抉择支招。或是潮水般地奔涌到一个话题下面,分享着自己的悲观和绝望,还将其当作智慧。

知乎上,充斥着指点人生式的问题

在互联网出现之前,我们可曾有机会将这些如此疯狂地发表出来?在过去世代的哲学家中,恐怕如此做的是叔本华,他宣告着那种悲观的生活基调。但其他人不是如此,康德对道德的纯粹和美的追求,黑格尔对绝对精神威风凛凛的宣告,尼采近乎狂先知一样的自大,斯宾诺莎对于自由的冷峻,齐克果的信仰之跃,更不用说陀思妥耶夫斯基,那是真正面对痛苦的人,他的自省和坚决。

在有互联网前,我们可曾有机会像今天这样把软弱和悲观如此疯狂的发表出来,让这些东西充斥着我们所读到的东西?比起助长“网络暴力”,我想互联网助长的更可怕的是“网络自我软弱”。人们在网络寻求着这种廉价的共鸣。但如果人们不知道他们的特别,又怎么敢,怎么配承担幸福呢?

“活出你自己”真是现在最大的陈词滥调,甚至有人将尼采的文章编成书籍,冠以这个名字。可有任何文章,在大言不惭地提出这句话后,真的给出了何为“活出自己”的有益启发吗?

我想说,如果人不能“认识自己”,何谈“活出自己”,如果不能“认识自己”,何谈“为自己抉择”呢?

而一个人真的认识自己了,他又怎么能被“人类是宇宙一粒尘埃”或任何关于人性的只言片语或一两个概念概括呢?

他又怎么会认为,他自己的生死或他自己的爱情,可以被其他人以如此短的篇幅理解,甚至帮助他自己做一个决定呢?

04

人的特别

绝不是价值多元主义下的“各有不同”

今天的世界有多少陷阱啊?我想一说到“认识到自己的特别”,在当前的语境下,就会立即进入一种“价值多元主义”的讨论,可是,怎么定义人的特别呢?

性别主义,性取向导致的特别?还是少数族裔?某种实际是消费主义、却包装为“趣味”的东西?像是对“美食”和“旅行”的喜爱。

说到认识自己的特别,我们竟然还是逃不出某种“群体身份”的想象,这会让我们再次进入那种恐惧强化的循环。想想今天的任何群体吧,不管是喜欢动漫的、游戏的、体育的、明星的、性别运动、少数族群,多少都在拥抱“我们是小众的少数派”的一种叙事,靠着抱团取暖来获得自己的身份认同。

可我想说的是,一个人何以有仅仅属于他自己的不同,当然是他过去的经历,不管是他的人生,还是他的感情。我明白这不容易,今天的人从小到大,经历着制度性的教育,之后进入制度性的工作,谈恋爱通过制度性的网络工具,然后进入制度性的消费。

经过所有这一切,要让人觉得他的经历是特别的,反而像是痴人说梦了。在这种情况下浸泡出来的人,虚无主义像是唯一的真理和智慧,认识到人生其实没什么,认识到一切皆无意义,说起来倒是轻轻松松。

可见,虚无主义其实与“制度”与“统一化”与“消极的群体”,成了一组非常类似的家族概念,而那种价值多元主义,即是认为“我是这类人,我们很特别”,其实与“真实的自我”南辕北辙。

那我们又可以去成为“最委屈的八零后(九零后)”一代了么?毕竟我们是被抛到这个世界来的,没人问过我们是否愿意,尤其是我们的父母,我们甚至不能选择他们,学识或性格或财富。这是不是可以作为“我不必为我生活负责”的最根本理由呢?

换个视角吧,你不是八零后或九零后,不是男孩或女孩,不是某种出生的人,注定要爱上某个明星,某种动漫或游戏,即便你真的没有独特到值得一谈的经历,就是一个“不幸的人总是相似”中的那个相似又不幸的人。那么你曾经领悟这份不幸的过程,和你现在可能领悟这不幸的虚假,也包含了独特的人生体验,这来源于你成长过程中独特的家人,你对他们独特的理解方式,你爱上某个独特的人,你为他做了些独特的事,或是你本可拥有一段独特经历……但你却沉沦了。

去找出你身上“不为他人所理解的部分”,甚至和你最是一个群体的人都无法理解,和他们不同,无法被任何身份概括,甚至对你自己都是一种谜团,你做过的那些“不合情理”的事,虽然你现在可能已经成长为一个“完全合理”的人。

因此你可以不再着眼于批判“乌合之众”或“平庸之恶”,至少在那些与你自己有关的事情上。关乎你自己的决策,再没有什么理论可以帮助到你,更没有哪个网上的人竟然可以替你决定和承担。

你的过去太特别了,特别到你只能独自或仅仅与最亲密的人来面对这一切,我想这就是一个最好的开始。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64