基因编辑出错可能改变人类物种(图)

贺建奎看来有些紧张。

他是中国深圳南方科技大学一位本来名不见经传的科学研究者。但在过去两年,他在从事一个绝密研究计划,现在他将登上国际人类基因组编辑峰会的讲台,宣布他的研究结果。会场一片轰动,与会的科学家急于知道他将说些什么。有人开始用手机拍摄这个时刻。

这个科学家创造了人类物种史上第一批经基因编辑而诞生的婴儿。人类由自然选择的进化已经历了连续不断,未受干扰的37亿年的漫长历史,而今天历史将会改写,一种生命形式已经将人类由自然选择的生物演化改为人类的自我掌控。经贺建奎干涉而出生的一对双胞胎女婴携带了一种称为CCR5的基因组的编辑改造版本,贺建奎希望这种基因改造能使双胞胎女婴对艾滋病毒有免疫力。

但事情的发展并非如此。

斯坦福大学法学教授、医学伦理学专家汉克·格里利(Hank Greely)2018年11月通过互联网现场观看了这次会议。他说:“在最初的五六分钟,我有点被他吸引,他似乎非常坦率。然后他继续说下去,我对他越来越怀疑。”

基因编辑

贺建奎的研究在随后真相大白,他并非如前所说那么清白无辜。他违反法律,伪造文件,在有关基因编辑风险的问题上误导婴儿的父母,而且没有做足够的安全测试。整个前因后果让许多专家感到震惊,事件被描述为“可怕”、“相当业余”和“令人深感不安”。这个科学罪犯现在已被关进了监狱。

不过更恐怖的是,所谓人类生命发展史的最大转折竟是误会一场。现在发现,这对双胞胎婴儿露露和娜娜,根本没有获得精心编辑的基因。婴儿不仅不一定对艾滋病毒免疫,而且他们意外获得的是完全人工制造的CCR5基因版本,可能在地球上的任何其他人类基因组中都不存在。然而,这个基因变化却是可以遗传的,他们可能会遗传给他们的孩子和子孙后代,代代不息。

事实上,基因编辑领域一直不乏意外事件,比如改造基因以让兔子长肉,却莫名其妙地使得兔子舌头变长,给牛的基因中嵌入长段细菌DNA,包括一些具有对抗生素有抗性的基因,结果使得牛角消失。这个领域在过去的研究实验中充满了错误和意外。

最近,伦敦弗朗西斯克里克研究所的研究人员警告,编辑人类胚胎的基因可能会导致意想不到的后果。通过分析之前实验的数据,他们发现大约16%的实验会发生标准测试无法检测到的意外基因突变。

为什么这些错误会如此普遍?这些问题能被克服吗?会如何影响人类这个物种的后代?

这似乎是未来的问题。毕竟,贺建奎受到了广泛谴责,而基因设计婴儿在许多国家是非法的,至少目前如此。多年来,仅仅是露露、娜娜和神秘的第三个婴儿是这个星球上唯一经过人工基因编辑的人,其存在只在贺建奎的试验中得到证实。但这种情况可能即将改变。

“体细胞”(somatic cell)基因编辑是目前正在开发的一种新技术,用于治疗一系列致命疾病,从鲜为人知的代谢紊乱症到导致儿童失明的主要原因。人们认为,这项技术在治疗一些最棘手的遗传疾病以及癌症等常见疾病方面,可能是一个巨大的飞跃。

威斯康辛大学麦迪逊分校生物工程师克里沙努·萨哈(Krisanu Saha)说,“在全球Crispr基因编辑疗法的经济核算中,体细胞基因组编辑将占很大一部分。我的意思是,如果你看看试验和投资的情况,现在的情况确实如此。”萨哈目前是一个调查体细胞基因编辑技术安全性的专业联盟的成员。

体细胞基因编辑技术的运作方式,不是在受精卵或培养皿中的早期胚胎中改变一个人的基因组,而是改变普通细胞,比如眼睛等特定器官中的细胞的基因。因此体细胞的基因编辑应该不会遗传到下一代,但是和所有的基因编辑一样,也绝非是简单易行的技术。

萨哈说,“举个例来说,假设我们向大脑注入一个基因组剪辑工具,瞄准海马体中的神经元。 我们如何能保证基因组剪辑工具不会进入生殖器官,最终击中的是精子或卵子?然后,这个人可能会把被编辑的基因遗传给他们的孩子。”

目前,还不知道这种可能性有多大,但萨哈解释说,这是他们正在认真研究的事,特别是因为这种治疗看起来在今后十年左右会更加的广泛。去年,基因编辑工具首次被注射到人体,是这项技术的里程碑式临床试验的一部分。

萨哈说,如果最终导致生殖细胞基因被改变,“我们当然会有一些人出现新的基因变异,这可能会有大问题。”他说,他有些同事认为一定有风险,不可能将风险降到零,不过也有同事看法比较乐观。

一个失败的实验

但首先让我们回到经基因编辑而生的中国婴儿这一话题,特别是探讨如果使用这种技术不慎重会铸下什么样的大错。

贺建奎被判犯“非法行医罪”,入狱3年。

贺建奎的胎儿基因编辑目的是为三个胎儿引入一种只自然存在于1%的北欧人身上的变体CCR5蛋白质。而东亚人携带的CCR5则是另一种常见版本。罕见的CCR5变体缺少32对遗传密码字母(或曰碱基对)。因此,虽然CCR5产生的蛋白质通常位于白细胞表面,但拥有这种变体CCR5基因的人其CCR5蛋白质会发育不良,无法到达白细胞表面。因此当这类人接触到艾滋病毒时,病毒因无法识别和接触CCR5而不能偷偷潜入人体内,因此他们对艾滋病毒有免疫力。

这是贺建奎的如意算盘,但结果却是两回事。

双胞胎婴儿露露和娜娜最后携带的CCR5并非原设想的可抗艾滋病毒的变体CCR5,而是拥有完全不同新基因的版本。本来,每个婴儿照例会从父母遗传两个CCR5基因组,一个来自父亲,一个来自母亲,但这两婴儿的两组CCR5基因的编辑却不一致。娜娜意外地在一个CCR5基因组多了一个碱基对,另一组却被删除了四个碱基对。与此同时,露露继承自父母的一组CCR5基因组意外删除了15个碱基对,另一组则没有改变。

萨哈说,“我们以前从未见过这种情况的CCR5蛋白质,我们也不知道它们在人体中会起到什么功能。……现在基本上这是一个仍然还在做的实验。”

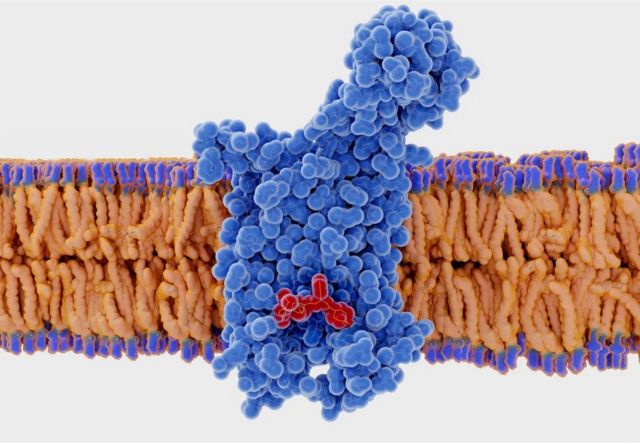

目前,大多数基因编辑都使用简称“Crispr”的基因剪辑技术。这是诺贝尔奖得主艾曼纽·卡彭蒂耶(Emmanuelle Charpentier)和珍妮弗·a·杜德纳(Jennifer a Doudna)于2012年发明的。这项技术依赖于一种在大量细菌中发现的一种古老免疫系统。当遇到潜在的病毒威胁时,这种细菌的免疫系统就会复制并粘贴该病毒的一些DNA到自己的基因中,然后用来作为识别该病毒的准确基因序列的剪刀,一旦遇到病毒再次入侵,就能识别并剪断,让病毒失效。

上述过程大致与编辑人类细胞相同。科学家使用一个作引导的基因序列向人体中的Crispr系统显示需要结合和剪断的基因序列位置,使其能够精确地瞄准特定的基因并剪掉不需要的片段。然后,细胞自身的修复系统就会修补弥合断裂处,留下一个完整但已作修改的基因组。

然而,这个剪辑过程并不一定会照章办事。中国基因编辑婴儿就发生“脱靶效应”的错误。所谓脱靶效应是指Crispr系统绑定了一个基因序列,而这个序列恰好看起来与应该要剪掉的序列相似,因此发生剪错序列,即脱靶的错误。而这是基因编辑常发生的问题。最近的一项研究发现,基因编辑超过一半会出现未按计划错误剪辑的情况。

科学界认为,娜娜的两个CCR5基因组的编辑修改,可能足以保护其不受艾滋病毒感染,但露露的一个CCR5基因组是自然原生态,这即是说她可能仍然会受感染。

贺建奎的中国婴儿基因编辑不只是创建了新的基因突变,而且没有改变每一个细胞的基因。露露和娜娜既有经过基因编辑的细胞,但也有从父母那里遗传来的原生CCR5基因。然而没有人知道人体CCR5基因中要改造多少比例才会对艾滋病毒产生抗体。

出现这种“镶嵌现象”源于这样一个事实:编辑胚胎比改变一个新受精的卵子更容易,后者只有一个细胞。但编辑多细胞的胚胎也意味着,可能会出现并非所有的胚胎细胞都能得到等同一致编辑的结果,会有一些细胞被编辑改变,另一些则维持原始的基因序列。当胚胎分裂并发育成不同的器官和组织时,这种镶嵌变异仍然会存在。所以如果开始有四个母细胞,其中一个带有经编辑而基因突变的CCR5,最后这个突变只会出现在25%的身体细胞中。

早在2018年,科学界已知CCR5蛋白是艾滋病毒的受体,会让人感染艾滋病。如今,人们逐渐形成共识,CCR5也具有其他多种功能,对大脑发育、中风康复、阿尔茨海默氏症、某些癌症的扩散,以及感染其他病原体都会有影响。

萨哈说,“我们不知道这些婴儿今后的人生将会受到怎样的影响。不知她们对各种传染病的易感程度,以及这对当前和未来的流行病意味着什么。”事实上,典型的CCR5蛋白被认为可以保护人体抵御一系列病原体,如疟疾、西尼罗河病毒、蜱传脑炎病毒、黄热病和流感等呼吸道病毒。贺建奎改造了婴儿的CCR5基因,也可能剥夺了婴儿一种有用的环境适应能力。

可能的解决办法

然而,也不全是坏消息。

首先,体细胞编辑会改变生殖细胞毕竟只是一种理论上的可能性,但未必一定发生。萨哈和他的团队为了查明是否真的会发生这样的现象,在实验室小鼠身上研发一种报告系统,用荧光红色蛋白质标记任何改变了的细胞,让其在显微镜下可以观察到。即是说,我们可以肉眼看到,作了基因编辑的老鼠,比如大脑部位,最终其精子或卵子是否会受到影响。萨哈说,“我们已经在大脑中看到了大量的红色细胞,但到目前为止,我们还没有在生殖器官上看到任何变化,这是一个令人欣慰的结果。”

其次,并不是所有的体细胞基因编辑都需要在身体内部进行。对于一些疾病,如镰状细胞病,受影响的组织(在这种情况下是红血球)可以从体内提取后,在体外的皮氏培养皿中编辑治疗。这样基因编辑器一定是对准目标细胞,几乎不会有把基因突变传给下一代的风险。

最后,为了限制基因突变会遗传给未来人类的潜在风险,要搞清楚接受体细胞编辑的是哪类患者。例如,如果发现基因编辑可能改变一个人的遗传DNA,就只能提供给超过生育年龄或接近生命尽头的患者。

萨哈说,“在某些情况下,进入临床的门槛不可能是零风险。”他解释说,可能有很多人愿意为了提高生命品质而宁愿不生育后代。他认为,解决办法是要保证患者在同意进行此类手术之前充分了解可能承受的风险。

跨越很多代际的实验

但假设我们最终无法避免在人类基因库中留下人为错误。这种人为错误能持续下去到多久?今天产生的基因突变是否在一万年后仍然存在,那时红色超巨星心宿二按其发展历程将爆炸成为一颗超新星,在空中看到明亮如满月的星宿二的未来人类是否仍会带有这种突变基因?

人体的CCR5蛋白最常见的类型能保护人体抵抗各种传染病毒,但CCR5也是艾滋病毒的受体。

格里利曾写过一本书,评论贺建奎人类胚胎基因编辑所引发的问题。他表示,答案取决于这些编辑做了什么,以及如何遗传给下一代。他说,人造突变基因"很可能会灭绝,或者被大量的正常等位基因和正常变异基因所取代。有些人担心,如果你做出基因改变,最终人类所有人都将携带这种变异基因。这真的不太可能,除非变异基因是非常非常有益人类。"

当然,后者是一种可能性。无论基因突变是出自编辑错误还是DNA被打包进精子或卵细胞时的自然错误产生,偶尔出现突变是有用的。一些专家甚至认为,CCR5基因改造的婴儿其大脑可能意外地得到增强。

上述论点源于一项研究。该研究表明,大多数人类遗传的野生型基因,即一般婴儿可能拥有的那种基因,实际上抑制了大脑的“神经可塑性”,即大脑生长和自我重组的能力。一些研究表明,缺乏正常CCR5基因的人可能会更快地从中风中恢复,据报道,拥有这种CCR5基因的人在学校的表现较优秀,但没有这种基因功能版本的老鼠记忆力要好一些。

然而,在某些情况下,罕见突变基因不论是否对人类物种有好处,也有可能广泛传播。

以亨廷顿舞蹈病为例,这是一种令人痛苦的疾病,会逐渐使大脑停止正常工作,最终导致死亡。即使你从父母继承的这对基因其中一个是健康版本,你仍然会发病。这对遗传病而言,是不寻常的。这时你可能只有期望它最终会消失。

然而,在委内瑞拉西北部的马拉开波湖(实际上是远古加勒比海的巨大入海口)患有亨廷顿舞蹈病的人比全世界任何地方都要多。该地区的社区大多是小渔村,虽然该病的发病率在世界其他地区约为三万七千分之一,但在这里,一些村庄50%以上的居民有患上此症的风险。

科学界认为马拉开波湖这种现象有两个原因。

一个事实是,亨廷顿舞蹈症通常在40岁左右发病,这个年龄超过了大多数人生育孩子的年龄。因此,这种疾病几乎会被进化的自然淘汰视而不见,进化主要关注的是一个有机体是否能存活到繁衍下一代的年龄。

第二种是“始创者效应”。所谓“始创者”是指人口数量很少的社区之早期成员,他们反常基因的传播率在其社区会高过世界其他地方。据说,马拉开波湖的亨廷顿舞蹈症的始创者是一位名叫玛丽亚·康塞普西翁·索托的女子,她在19世纪初从欧洲迁移到马拉开波湖边的一个高脚棚屋村生活。但很不幸,她带有可导致亨廷顿舞蹈病的致命突变基因,随后将这种基因遗传给她的子孙10多代人,仅2004年该地区还活着的患者就超过14761人。

始创者效应会扭曲小社群的人口基因率,据信这就是导致马拉开波湖地区亨廷顿舞蹈病比例特别高的原因。

如果娜娜或露露搬到一个人口少、人口流动也小的地区,比如一个孤岛,或者加入一个严格实行内婚制的宗教团体,很可能她们的突变基因经过多代遗传就会在那个社区人口的基因中占有较高的比例。但她们生活在中国。中国人口巨大,内部人口流动率很高,因此可以想象,她们的基因流传开来的可能性不大。

还有一种可能性是,如果中国女婴的错误基因靠近基因组中一个对人高度有益的基因旁边,因此会同这个有益基因一起遗传给后代。如果真发生这样的可能性,中性或有害的突变基因会趁机达到比其原有更高的遗传概率。

不过萨哈指出,任何基因错误的遗传分布模式可能需要很多、很多代的时间才能呈现出来。他说,“所以现在谈论的(基因发生错误)实验要持续几百年才知结果,不是像我们习惯的临床试验那样只需要几年时间。我正在想我们人类是否做过时间跨度巨大的类似实验。我唯一想到的就是气候变化。这是一个需要我们人类共同思考的大问题。”

有一个明显的解决方案,尽管不能保证基因被编辑的人认同这个方法。这个方法依赖于一个人意识到,他们是生殖细胞被编辑,这与体细胞被编辑以治疗遗传病是不同的,后者的基因改造不会遗传。

这个方法并非不允许任何有人工突变基因的人生儿育女,我们只要把错误纠正过来就行了,使用的技术就是最初制造错误的技术。格里利说样,“我认为这是一种真正可行的方法。或者(就像露露一样,如果一对基因组中其中一个是健康版本),你应该能够使用胚胎选择法,以确保后代不会遗传到被编辑改变的那个版本。”

鉴于我们在当前环境中对某些基因的功能所知甚少,萨哈认为,在进行影响可能跨越千年的基因改造时,我们必须格外谨慎。他说,“我每天都惊讶不已,基因到底有多少不同功能存在。我会尽量地谦卑,不会以为,一个特定的基因变异会在人类细胞中发生什么我都知道。这些基因在我们的基因组中至少已经存在了成千上万年,所以对我们来说,要知道在未来几百年的不同环境下如何对人类起作用,真的是很大的挑战。”

要判断一个基因编辑是否合乎伦理,我们可能首先需要了解这个编辑的基因会进入一个什么样的未来世界。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64